”画像処理不要”のお手軽太陽撮影

ACUTER OPTICS フェニックス+PlayerOne Uranus-M

AZ-GTiで追尾

100フレーム自動スタック ノートリミング

2025年現在、太陽は活動期を迎えています。

減光した太陽望遠鏡で観察すると黒点がたくさん見え、それだけでも楽しいのですが、

毎日のようにダイナミックなプロミネンスやダークフィラメントが観察できるので、観測対象としてはとても魅力的です。

これを逃すとまた11年の活動周期を待たなければなりません。

太陽観測を始めるのであれば、できるだけ早く!

ということで、SharpCapとCMOSカメラをつかった「できるだけお手軽な」太陽の撮影方法をご紹介します。

この機会にぜひ太陽のHα撮影にも挑戦してみてください。

トップの写真はSharpCapの撮って出しで、RegistaxやAutostakkert、Photoshopなどは使用していません。

わずか数ステップでこれだけ撮影できるうえに、自動でタイムラプス撮影をおこなう機能や、自動位置合わせ機能などもついています。

1.必要なもの

●Hα太陽望遠鏡

●カメラ(モノクロカメラがおすすめ)

→Uranus-M(IMX585)※近日発売予定や

●自動追尾ができる架台

ACUTER OPTICSの

トラバースがおすすめ。

●パソコン(SharpCap※有料版)

→リアルタイムスタックなので、それなりに処理性能が高いほうが有利です。

2.撮影の準備

今回説明に使用するのはこのセットです。

展示機材の関係でAZ-GTeになっていますが、AZ-GTiでも全く同じ方法です。

まず、機材を通常使用するのと同じように組み立てます。

架台と鏡筒はホームポジションへ、接眼部にはアイピースの代わりにカメラを差し込みます。

使用するカメラによってはバローレンズを入れるなど工夫してみてもいいと思います。

参考までにUranus(IMX585 1/1.2型)ではちょうど太陽全体がプロミネンスも含めて収まります。

上の作例もノートリミングです。

カメラの映像がSharpCapで出ることが確認できたら、アプリから太陽に自動導入を指示して、太陽へ向けます。

このとき、大きくズレていてもソーラーファインダーを見ながらコントローラーで位置を調整してください。

カメラのゲインを高めに設定し、SharpCapの画面を見ながら、太陽が真ん中に来たらAZ-GTeを操作しているSynScanで「★」マークを押し、導入を確定します。

ここで「ポイントアンドトラック」を有効にすることで、追尾精度を上げることができます。

実際、ノーアライメントのポイントアンドトラックで15分間はほぼ視野の中心に捉え続けることができていました。

全自動で太陽を追尾し続けてくれます。とても便利!

3.撮影の設定

導入とポイントアンドトラックまでできたら、つぎにピントの調整です。

グレーの円盤が見えるようになるくらいまでゲインを下げ、ピントノブを回してピントを合わせます。

画面を少し拡大して、ダークフィラメントやエッジ部分で判断すると良いでしょう。

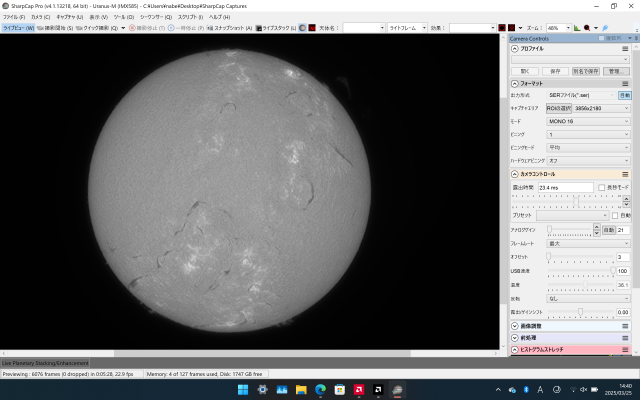

↑ゲインが高すぎて真っ白

↑全体がグレーになる状態

拡大してダークフィラメントやエッジでピントを判断します

同時並行でソーラーフィルターの波長の調整もおこないます。

ポイントは、画像が最も暗くなるポイントを探すことです。

Hα輝線は吸収線を見ているため、画面が暗くなります。

模様にコントラストが付いた状態がHαのスイートスポットです。

↑明るすぎる=Hα輝線は見えていない

↑最も暗い=Hα輝線だけが見えている

↑コントラストが低い=Hα輝線以外の割合が多い

使用するカメラはできればカメラはモノクロが良いです。

Hαの観察は単色なので、カラーカメラだと感度が実質1/4になってしまいます。

また、実際に試してみましたがカラーカメラはピントの山もつかみにくく、コントラストもいまいちでした。

ピントとソーラーフィルターの調整ができたら、シャッタースピードとゲインを調整して、白飛びや黒つぶれがないようにしましょう。

露出は10ms~30msで、ゲインは0~100くらい(カメラによる)で調整すると良いと思います。

4.SharpCapのすごい機能

今回の「お手軽撮影」の要となるのがSharpCapの惑星撮影機能です。

とにかく簡単、そしてハイクオリティ、もうこれだけで良いんじゃないかなというレベルですので、ぜひ使ってみてください。

正確な名称は「Live Planetary Stacking/Enhancement」です。

↑Live Planetary Stacking/Enhancementなし

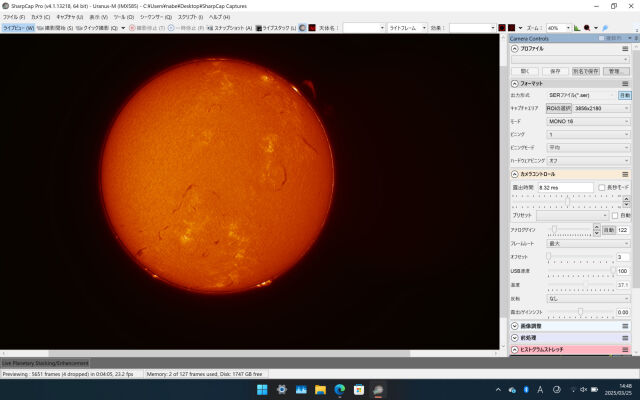

↑Live Planetary Stacking/Enhancementあり

まず、画面の上から木星マークのボタンを押します。

そうすると、すぐさまスタックが始まり、画像が鮮明になっていきます。

電視観望をおこなったことがある人であれば、ライブスタックと同じといえばわかりやすいかと思います。

設定する箇所のポイントですが基本的には「Sharpening&Adjustments」の「AutoSharpen」と「Target stack length(frames)」くらいです。

「Auto sharpen」を押すと、いわゆるウェーブレットフィルターを自動でかけてシャープな見た目にしてくれます。「Auto sharpen more」を押すと更に強くフィルターを掛けてくれます。これは好みで選択するといいと思います。右のスライダーで強弱をつけることも可能なので、慣れたら色々触ってみましょう。

「Target stack length(frames)」は数字を増やすほどスタック枚数を増やしてくれます。色々試した感じでは100~1000くらいがバランス良いと思いました。

スタック数を増やすほど表示に時間がかかり、パソコンに負担もかかりますが、ノイズの少ない画像を得やすくなります。

赤枠部が基本的な操作する場所です

あとは、モノクロカメラ向きに「Solar Colorization」をチェックすると、白黒画像を自動で疑似カラー画像にしてくれます。

↑Solar Colorizationにチェックを入れた状態。

いい感じの疑似カラーを付けてくれます。

「CoronaBoost」では自動的に外縁のコロナやプロミネンスを強調して処理してくれます。

あとは好みの見た目になるまで調整をして「Save to 16 bit TIFF」で保存すれば完了です。

今までのように録画→スタック→ウェーブレットという流れがすべてSharpCapの中でリアルタイムで完結するので、この機能は本当に素晴らしいです。

タイムラプス撮影機能や自動撮影機能など、便利な機能もたくさんあります。

ぜひHα太陽望遠鏡とSharpCapの便利な機能を活用して、太陽撮影にチャレンジしてみてください。